조성 해체 이후, 다시 조성을 말한다는 것

20세기 초, 쇤베르크를 중심으로 조성 체계는 빠르게 해체되었습니다. 기능 화성에 기반한 긴장과 해결, 중심음에 대한 감각은 더 이상 음악의 필수 조건이 아니게 되었고, 무조성, 음열기법, 음색 중심의 작곡이 새로운 언어로 등장하였습니다. 하지만 모든 작곡가가 조성의 해체에 동의한 것은 아니었습니다.

일부 작곡가들은 조성 개념을 완전히 버리지 않고, 새로운 시대의 감각 안에서 조성의 틀을 다시 구성하고자 하였습니다. 이들은 단순히 과거의 언어를 반복한 것이 아니라, 조성이라는 개념을 각자의 방식으로 재해석하며 음악을 구성하였습니다. 여기에서는 그중 7명의 작곡가를 중심으로, 조성 유지의 방식과 원리를 살펴보겠습니다.

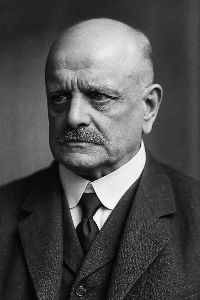

1. 파울 힌데미트 (Paul Hindemith) – 조성을 다시 구조화한 작곡가

- 국적: 독일, 1895–1963

- 활동: 주로 독일과 미국에서 활동

- 주요 장르: 교향곡, 실내악, 오페라, 실용음악

- 특징: 음 사이의 중력 구조에 기반한 독자적 조성 체계 정립 교육자로서도 큰 영향력 행사

파울 힌데미트(Paul Hindemith, 1895–1963)는 조성이 해체된 이후에도 자율적인 음 조직 체계를 구축하고자 했던 작곡가입니다. 그는 기존의 기능화성에서 벗어나, 음 사이의 인접도와 중력 관계에 기반한 새로운 조성 이론을 제안하였습니다. 대표 저서인 『작곡기초 이론』(The Craft of Musical Composition)에서 그는 모든 음을 중심음(C)을 기준으로 계층화하여 정리하며, 음정 간의 장력을 조성의 기초로 삼았습니다.

힌데미트의 조성 개념은 전통적인 으뜸음-딸림음 같은 용어보다 물리적 음향 관계에 가깝습니다. 그의 음악에서는 중심음이 존재하지만, 전통적인 화성 진행보다 대위법적 구조와 음정 간 논리적 연결이 더 강조됩니다. 조성은 정서적 표현보다, 음들 사이의 질서를 만드는 기준으로 사용되었습니다.

🎵 Hindemith – Symphony "Mathis der Maler" (화가 마티스)

(지휘: Susanna Mälkki / 연주: Frankfurt Radio Symphony / YouTube hr-Sinfonieorchester – Frankfurt Radio Symphony

채널 제공)

이 작품은 중세 화가 마티아스 그뤼네발트를 모티프로 한 교향곡입니다. 중심음은 분명하게 설정되며, 선율은 짧고 응집력 있게 배치됩니다. 화성은 기능적 진행보다는 선율 간 관계를 중심으로 형성되며, 음정 구조에 기반한 조성적 질서가 전 곡을 통제하고 있습니다.

2. 이고르 스트라빈스키 (Igor Stravinsky) – 조성을 형식 안에 남긴 작곡가

- 국적: 러시아 → 프랑스 → 미국, 1882–1971

- 활동: 러시아 발레단, 파리, 미국 등

- 주요 장르: 발레음악, 관현악곡, 실내악, 종교음악

- 특징: 초기에는 원시주의, 후기로 갈수록 신고전주의로 전환하며 다양한 조성 실험 지속

이고르 스트라빈스키(Igor Stravinsky, 1882–1971)는 초기에는 조성의 경계를 빠르게 벗어난 작곡가였습니다. 《봄의 제전》에서는 전통적인 조성 체계를 거의 사용하지 않았고, 리듬과 음색 중심의 구조를 추구하였습니다. 그러나 1920년대 이후 그는 고전 형식과 조성의 틀을 다시 사용하기 시작했습니다. 이 시기를 보통 신고전주의라고 부릅니다.

하지만 스트라빈스키가 조성을 다시 사용했다고 해서, 과거처럼 화성 진행에 감정이나 극적 전개를 담은 것은 아니었습니다. 그는 조성을 소리의 질서나 형식 구성 도구로 보았고, 화성은 기능보다는 배열의 안정감에 가까운 방식으로 처리하였습니다. 조성은 유지되지만, 그 안에서 긴장–해결이라는 전통 화성의 기능은 작동하지 않습니다.

🎵 Stravinsky – Dumbarton Oaks Concerto (덤바턴 오크 협주곡)

(지휘: 안야 빌마이어 / 연주: WDR 심포니 오케스트라 / YouTube ARD Klassik 채널 제공)

이 곡은 바흐의 브란덴부르크 협주곡을 모델로 삼은 작품입니다. 음정과 리듬은 단순하지만 빠르게 교차하며 복잡한 구조를 만듭니다. 조성은 명확하게 들리지만, 전통적인 기능 진행은 거의 없습니다. 대신 반복과 대비, 형식적 균형이 음악을 이끌어 갑니다.

3. 장 시벨리우스 (Jean Sibelius) – 조성 중심을 유지하면서도 기능을 흐린 작곡가

- 국적: 핀란드, 1865–1957

- 활동: 핀란드 중심, 유럽 음악계에서 독자적 위치

- 주요 장르: 교향곡, 교향시, 현악곡, 극음악

- 특징: 자연과 순환 구조를 음악 속에 구현하며 전통 조성을 흐리게 유지

장 시벨리우스(Jean Sibelius, 1865–1957)는 전통적인 조성을 해체하지 않으면서도, 그 안에서 자연의 질서와 순환 구조를 구현하였습니다. 그의 후기 교향곡들은 전통적인 화성 구조보다는, 음형의 반복과 동기적 발전을 통해 음악이 진행되며, 중심음은 있지만 명확한 기능 구조는 흐릿합니다.

조성은 이 안에서 엄격한 질서가 아니라, 느리게 변화하는 중심으로 작동합니다. 전통적인 긴장–해결 구조는 부분적으로만 나타나며, 조성의 개념은 중심음의 존재와 반복을 통해 유지됩니다.

🎵 Sibelius – Symphony No. 7 in C major, Op. 105 (교향곡 7번)

(지휘: Paavo Järvi / 연주: Frankfurt Radio Symphony / YouTube hr-Sinfonieorchester – Frankfurt Radio Symphony

채널 제공)

이 곡은 단일 악장으로 구성되어 있으며, 전통적인 악장 구분 없이 하나의 흐름으로 진행됩니다. 중심 조성은 C장조이지만, 화성의 전개는 기능적으로 명확하지 않으며, 점진적인 음형 전개와 관현악적 색채 변화가 곡을 이끌어 갑니다.

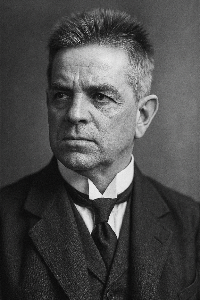

4. 칼 닐센 (Carl Nielsen) – 조성과 조성 사이의 긴장을 음악의 원리로 만든 작곡가

- 국적: 덴마크, 1865–1931

- 활동: 주로 덴마크에서 활동

- 주요 장르: 교향곡, 관현악곡, 실내악

- 특징: 중심음 간의 갈등을 통한 비전형적 조성 구조 형성

칼 닐센(Carl Nielsen, 1865–1931)은 조성 구조 안에서 중심음 간의 충돌과 이동을 주요한 음악적 요소로 사용했습니다. 그의 작품에서는 하나의 조성 중심이 유지되기보다, 두 개 이상의 중심음이 경쟁하거나 교차하며 음악이 전개되는 경우가 많습니다.

닐센은 종종 도입부에서 제시된 조성이 곡 전개 과정에서 점점 불확실해지고, 다른 조성으로 서서히 이동하는 방식을 사용하였습니다. 이 과정에서 전통적인 긴장–해결의 화성 진행은 뚜렷하게 작동하지 않으며, 대신 중심음 간의 갈등과 균형이 음악의 긴장을 유지하는 역할을 합니다.

🎵 Nielsen – Symphony No. 4 “The Inextinguishable” (불멸의 교향곡)

(지휘: Fabio Luisi / 연주: Danish National Symphony Orchestra / YouTube DR Koncerthuset 채널 제공)

이 곡에서는 전체적으로 조성 중심이 분명하지 않고, 여러 조성이 순차적으로 제시되며 충돌과 반복을 이어갑니다. 후반부 팀파니의 격렬한 대화처럼, 중심이 고정되지 않은 상태에서 음의 힘이 대립하고 균형을 시도하는 방식이 특징입니다. 조성 자체는 유지되지만, 하나의 중심에 의해 지배되는 구조는 아닙니다.

5. 프랭크 마르탱 (Frank Martin) – 음열기법과 조성을 병행한 작곡가

- 국적: 스위스, 1890–1974

- 활동: 주로 스위스와 프랑스에서 활동

- 주요 장르: 실내악, 관현악, 종교음악

- 특징: 음열기법과 조성 감각을 병행한 복합적 어법 사용

프랭크 마르탱(Frank Martin, 1890–1974)은 12음 기법을 일정 부분 수용했지만, 조성의 중심감을 완전히 버리지는 않았습니다. 그의 음악은 무조적 요소를 사용하면서도, 음들 사이에 명확한 중력 관계나 중심음을 형성하는 방식을 병행합니다.

그는 음열 구조 위에 조성 중심을 덧붙이거나, 조성 안에 음열적 재료를 삽입하는 방식을 사용했습니다. 전통적인 기능화성은 거의 사용하지 않지만, 조율된 중심음과 선율적 연결을 통해 조성적 안정감을 유지하려는 경향이 나타납니다.

🎵 Frank Martin – Petite Symphonie Concertante (작은 협주 교향곡)

(지휘: Paul Sacher / 연주: The Orchestra Now / YouTube The Orchestra Now 채널 제공)

이 작품은 하프시코드, 하프, 피아노를 독주 악기로 삼아 작은 협주곡 형태를 구성한 곡입니다. 선율은 자유롭게 움직이지만, 음간의 관계와 조성적 중심은 느슨하게 유지됩니다. 동시에 음열적 음정 배열이 부분적으로 사용되며, 조성과 무조가 결합된 구조가 나타납니다.

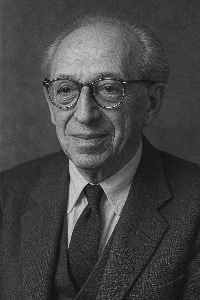

6. 아론 코플런드 (Aaron Copland) – 조성을 단순화하여 시대 정서와 연결한 작곡가

- 국적: 미국, 1900–1990

- 활동: 20세기 중반 미국 중심으로 활동

- 주요 장르: 발레음악, 관현악, 영화음악, 실내악

- 특징: 단순하고 명료한 조성 구조로 미국적 서정성과 민속성을 표현

아론 코플런드(Aaron Copland, 1900–1990)는 복잡한 화성에서 벗어나, 명확한 조성 중심 선율과 리듬으로 새로운 미국 음악을 만들었습니다. 그는 조성을 낡은 틀이 아니라, 당대 청중과 감정적으로 소통할 수 있는 언어로 사용하였으며, 민속 선율과 단순한 구조 속에 시대의 정서를 담았습니다.

그의 작품에서는 전통적인 기능화성이 간결하게 정리된 형태로 나타나며, 선율과 리듬도 명료하게 구성됩니다. 중심 조성이 뚜렷하게 제시되며, 이를 기반으로 하는 반복과 변형이 주요한 전개 방식으로 사용됩니다.

🎵 Copland – Appalachian Spring (애팔래치아의 봄)

(지휘: Santtu-Matias Rouvali / 연주: Philharmonia Orchestra / YouTube Philharmonia Orchestra 채널 제공)

이 곡은 명확한 A장조 중심으로 시작되며, 단순한 화성 구조 위에 선율이 반복적으로 등장합니다. 기능 화성은 간단한 I–IV–V 진행을 바탕으로 구성되며, 복잡한 전조나 긴장 유도 없이 중심 조성을 안정적으로 유지합니다. 이는 청중이 곡의 방향을 쉽게 따라갈 수 있도록 돕는 구조입니다.

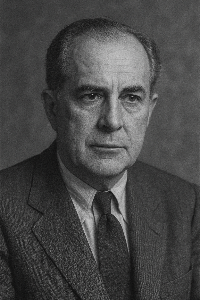

7. 새뮤얼 바버 (Samuel Barber) – 조성을 보존하며 선율 중심의 구성을 지속한 작곡가

- 국적: 미국, 1910–1981

- 활동: 20세기 중반 미국 중심으로 활동

- 주요 장르: 관현악, 성악, 오페라, 실내악

- 특징: 선율 중심의 구성과 기능 화성 구조 유지, 전통적 조성 체계 계승

새뮤얼 바버는 전통적인 조성 감각을 유지한 대표적인 미국 작곡가입니다. 그의 음악은 선율 중심적이며, 기능 화성을 기본적인 틀로 삼아 구성되었습니다.

바버는 조성을 단순한 틀로 사용하는 것이 아니라, 전통적인 진행과 종지를 충실히 활용하면서 조성 체계를 보존하였습니다. 이로 인해 그의 음악은 20세기 중반에도 19세기적 조성 언어와 밀접한 관계를 유지하였습니다.

🎵 Barber – Adagio for Strings (현을 위한 아다지오)

(지휘: Cristian Măcelaru / 연주: WDR(서독) Sinfonieorchester / YouTube ARD Klassik 채널 제공)

전체적으로 B단조의 중심이 유지되며, 점진적으로 고조되는 선율이 반복되면서 긴장을 형성합니다. 화성은 전통적인 기능 진행을 충실히 따르며, 중간에 일시적인 변화를 주되 종지에서 다시 중심 조성으로 회귀합니다. 기능 화성에 기반한 긴장–해결 구조가 명확하게 나타납니다.

마무리 – 조성은 어떻게 다시 구성되었는가

이 글에서 다룬 7명의 작곡가는 각기 다른 방식으로 조성의 틀을 다시 구성하였습니다. 누구도 단순히 과거의 언어를 반복하지 않았으며, 조성의 원리를 재해석하거나, 부분적으로 유지하거나, 새롭게 연결하였습니다.

이들은 조성을 낡은 체계로 보지 않았고, 해체 이후에도 여전히 음악의 중심 구조로서 작동할 수 있다고 판단하였습니다. 그 결과, 20세기 음악은 조성과 무조의 양극단 사이에서 다양한 형태의 조성적 질서를 형성하게 되었습니다.

조성의 해체 이후, 그것을 다시 세운 이들의 시도는 오늘날에도 음악 언어의 다양성과 가능성을 보여주는 사례로 남아 있습니다.

🔗 함께 보면 좋은 글

쇤베르크와 스트라빈스키 | 20세기 음악이 두 갈래로 갈라지다

쇤베르크와 스트라빈스키 | 20세기 음악이 두 갈래로 갈라지다

낯선 음악은 낯선 생각에서 시작됩니다.20세기의 음악은 더 이상 선율로만 설명되지 않습니다. 익숙했던 화성과 리듬, 조성과 구조가 하나씩 해체되고, 음악은 스스로를 질문하기 시작합니다.

sorinamu.kr

바흐와 헨델 | 닿을 수 없었던 평행의 선율

나란히 시작된 생, 닿지 못한 인연요한 제바스티안 바흐 (Johann Sebastian Bach, 1685–1750)와 게오르크 프리드리히 헨델 (Georg Friedrich Händel, 1685–1759). 두 사람은 모두 1685년, 독일의 서로 다른 도시에

sorinamu.kr

슈베르트 아르페지오네 소나타 D.821 | 조용한 고백처럼, 사라진 악기의 마지막 노래

슈베르트 아르페지오네 소나타 D.821 | 조용한 고백처럼, 사라진 악기의 마지막 노래

🎻《아르페지오네 소나타》는 슈베르트가 1824년에 작곡한 실내악으로, 그의 후기 작품 중 하나입니다. 이 곡은 당시 새롭게 고안된 아르페지오네라는 악기를 위해 쓰였으며, 오늘날에는 첼로

sorinamu.kr

'음악의 산책길' 카테고리의 다른 글

| 현악 4중주 안의 대화 | 네 악기의 역할을 따라가다 (21) | 2025.07.17 |

|---|---|

| 현악 4중주 | 가장 내밀한 음악의 형식 (11) | 2025.07.14 |

| 쇤베르크와 스트라빈스키 | 20세기 음악이 두 갈래로 갈라지다 (8) | 2025.07.04 |

| 바흐와 헨델 | 닿을 수 없었던 평행의 선율 (7) | 2025.07.03 |

| 음악은 어떻게 변했을까? | 시대별 화성과 조성으로 읽는 서양 음악의 흐름 (5) | 2025.07.01 |

댓글