‘바로크(Baroque)’라는 말은 포르투갈어에서 유래한 ‘비뚤어진 진주’를 뜻합니다. 르네상스 예술이 추구한 균형과 질서에 비해, 다소 과장되고 불규칙해 보이는 양식을 지칭하는 말로 처음 쓰였습니다. 그러나 이 불규칙함과 화려함은 오히려 바로크 예술의 개성을 이루는 핵심이 되었습니다. 음악 역시 이러한 흐름 속에서 극적인 대비와 풍성한 표현을 품게 되었습니다.

바로크 시대의 음악은 더 이상 단순한 선율이나 화성의 병렬이 아니었습니다. 장조와 단조라는 뚜렷한 조성 위에 곡이 세워졌고, 통주저음이라는 새로운 반주 방식이 등장해 곡 전체의 기반을 단단히 지탱했습니다. 오페라, 협주곡, 칸타타 같은 새로운 장르가 태어나면서 음악은 교회와 궁정을 넘어 무대와 도시의 공간으로 확장되었습니다.

1. 바로크 시대의 음악 어법

(1) 장조와 단조의 확립

르네상스에서는 교회 선법을 바탕으로 한 선율이 주를 이루었지만, 바로크에 이르러 장조와 단조 체계가 확립되었습니다. 이는 이후 수 세기 동안 서양 음악을 지배하는 기본 질서가 되었습니다. 장조는 밝고 힘찬 성격으로, 단조는 어둡고 비극적인 정서로 자리잡아 음악의 정서 표현을 한층 명확하게 만들었습니다.

(2) 통주저음 – 새로운 반주의 방식

바로크 음악을 떠받친 가장 큰 혁신은 통주저음(바소 콘티누오)이었습니다. 이는 저음 성부가 곡 전체를 지속적으로 지탱하며, 건반악기(쳄발로·오르간)와 저음 현악기(첼로·비올로네)가 함께 연주하는 방식입니다. 특히 건반 연주자는 화성 진행을 즉흥적으로 채워 넣으며 합주를 이끌었고, 이는 오늘날 지휘자의 기능에 비견되기도 합니다.

(3) 화려한 장식음과 즉흥

바로크 음악은 장식음이 풍부했습니다. 짧은 트릴과 아르페지오, 즉흥적 패시지가 노래와 연주에 빈번히 더해졌습니다. 이는 단순히 곡을 꾸미기 위한 장치가 아니라, 연주자의 개성과 해석을 드러내는 중요한 수단이었습니다. 당시 음악가들은 악보에 적힌 음표를 기초로 삼아, 실제 무대에서는 즉흥적 변주를 더해 청중의 감각을 사로잡았습니다.

(4) 대비와 극적 표현

바로크 예술 전반의 특징인 극적 대비는 음악에서도 두드러집니다. 크고 작은 음량의 대조, 합창과 독창, 독주와 합주가 서로 부딪히며 극적인 긴장을 만들어냈습니다. 교회와 궁정의 장엄한 울림 속에서, 또는 오페라 무대의 격정적 장면 속에서, 이러한 대비는 청중에게 드라마 같은 감각을 선사했습니다.

(5) 하나의 정서를 유지하는 아펙트 이론

당시 작곡가들은 한 곡 안에서 여러 감정을 뒤섞기보다, 기쁨·슬픔·분노·평화 같은 한 가지 정서를 일관되게 유지하는 방식을 선호했습니다. 이는 ‘아펙트 이론(Affectus Theory)’이라 불리며, 음악이 특정 정서를 오롯이 전달하는 매개로 기능하도록 했습니다. 독일 지역에서는 이러한 정서적 일관성이 루터교의 코랄과 결합하여, 단순한 회중 찬송이 곡 전체의 정서를 이끄는 핵심 주제로 발전했습니다.

2. 주요 음악 장르 - 새로운 장르의 탄생

(1) 오페라 – 무대 위의 새로운 예술

바로크 초기에 가장 혁신적이었던 장르는 오페라였습니다. 음악, 연극, 무대 장치가 결합된 오페라는 1600년경 피렌체에서 탄생했습니다. 초기에는 신화적 주제를 다루며 단순한 형식이었으나, 곧 몬테베르디의 『오르페오』(1607)처럼 음악적·극적 완성도를 지닌 작품이 등장했습니다. 독창과 합창, 기악 반주가 얽히며 극적 긴장을 고조시켰고, 곧 오페라는 유럽 궁정과 도시 극장의 대표적 장르로 자리잡았습니다.

(2) 오라토리오와 칸타타

오페라가 세속 무대에서 발전했다면, 오라토리오는 종교적 대체물이었습니다. 무대 장치 없이 성경 이야기를 합창과 독창, 관현악으로 풀어낸 이 장르는 헨델의 『메시아』를 통해 정점에 이르렀습니다. 한편, 칸타타는 오라토리오보다 작은 규모의 성악곡으로, 교회력에 따른 주제와 음악적 묘사가 담겼습니다. 바흐의 수많은 교회 칸타타는 루터교 예배와 깊게 결합되어 있습니다.

(2-1) 코랄 – 루터의 선율에서 바흐의 예술로

종교개혁 이후 루터가 회중이 직접 부를 수 있는 단순한 찬송을 도입하면서, 코랄(Chorale)이라는 새로운 교회 노래 전통이 시작되었습니다. 라틴어 대신 독일어로 부르는 이 노래는 신앙 공동체의 목소리를 하나로 모으는 역할을 했습니다.

바로크 시대에 이르러 코랄은 단순한 예배 노래를 넘어, 작곡가들의 손에서 풍성한 예술 작품으로 확장되었습니다. 특히 바흐는 코랄을 네 성부 합창으로 편곡하거나, 오르간 코랄과 칸타타 속에 다양하게 변주하여 교회 음악의 중심 주제로 삼았습니다. 익숙한 선율은 곡 전체를 떠받치는 기둥이 되었고, 단순한 신앙 고백은 장엄하고 예술적인 합창으로 승화되었습니다.

🎵 J. S. Bach – 『Ein feste Burg ist unser Gott』 BWV 80 (내 주는 강한 성이요)

(연주: Netherlands Bach Society / 지휘·바이올린: Shunske Sato / 소프라노: Isabel Schicketanz / 알토: Franz Vitzthum / 테너: Thomas Hobbs / 베이스: Wolf Matthias Friedrich / YouTube Netherlands Bach Society 채널 제공)

루터의 유명한 코랄 선율을 바탕으로 한 칸타타로, 종교개혁 기념일을 위해 작곡되었습니다. 합창과 독창, 기악이 어우러지며 장엄하고 투쟁적인 신앙 고백을 드러냅니다. (루터의 원곡을 감상하고 싶으시면 르네상스 편의 종교음악 코너에서 하실 수 있습니다.)

(3) 협주곡과 소나타

바로크 음악의 기악 양식을 대표하는 것은 협주곡과 소나타였습니다. 협주곡은 독주 악기와 합주가 대화하듯 주고받는 형식으로 발전했습니다. 비발디는 리토르넬로 형식을 정립하며 협주곡의 전형을 만들었고, 이후 이 전통은 고전주의 협주곡으로 이어졌습니다. 소나타는 실내악의 주요 형식으로, 두세 대의 악기와 통주저음이 어우러지는 합주 소나타, 한 악기와 반주가 중심이 되는 독주 소나타 등 다양한 형태로 발전했습니다.

(4) 모음곡과 푸가

춤곡을 모아 엮은 모음곡은 궁정과 실내에서 널리 연주되었습니다. 알르망드, 쿠랑트, 사라반드, 지그 같은 춤곡들이 규칙적으로 배열되며 형식을 갖췄습니다. 푸가는 한 주제를 여러 성부에서 모방하며 쌓아올리는 대위법적 곡식으로, 바흐에 이르러 가장 정교한 정점을 이루었습니다.

🎵 J. S. Bach – 『Die Kunst der Fuge, BWV 1080』 (바흐 – 푸가의 기법)

(연주: Netherlands Bach Society / 지휘 및 바이올린: Shunske Sato / YouTube Netherlands Bach Society 채널 제공)

18개의 대위적 푸가와 카논으로 이루어진 걸작으로, 바흐의 대위법적 기법이 집약된 작품입니다. 완결 여부가 명확하지 않지만, 음악사의 정점에 선 지성적 예술로 평가받습니다.

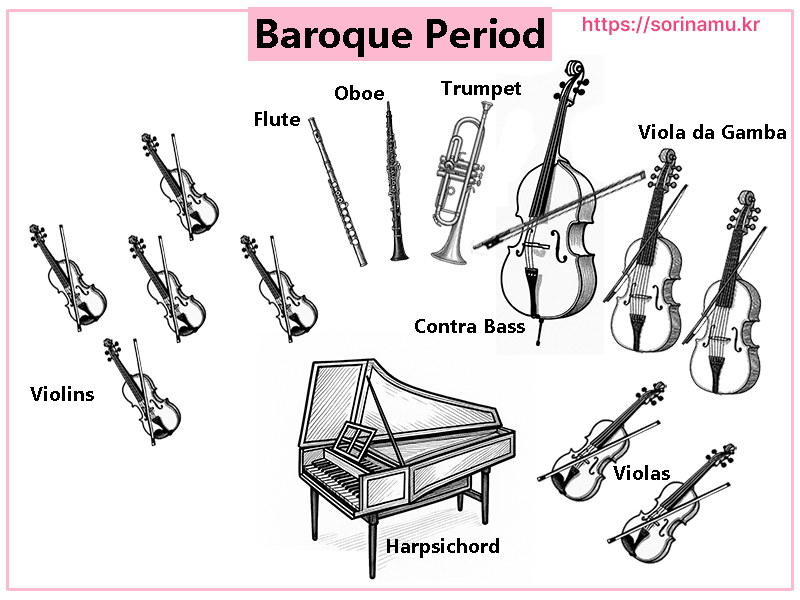

3. 악기의 발전과 제작

📑 이미지 출처 안내

본문에 사용된 모든 악기 이미지는 저작권이 없는 퍼블릭 도메인(Public Domain) 또는 박물관·도서관의 오픈 액세스(Open Access) 자료를 기반으로 하였습니다.

🎻 현악기

‘굴드’ 바이올린 (Violin, “Gould”) – 1693년 이탈리아 크레모나(Cremona, Italy)에서 안토니오 스트라디바리(Antonio Stradivari)가 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 55.86a–c)

비올라 (Viola) – 약 1660년 오스트리아 인스브루크(Innsbruck, Austria)에서 야콥 슈타이너(Jacob Stainer)가 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 2013.910)

‘아마릴리스 플레밍’ 바로크 첼로 (Baroque Violoncello, “Amaryllis Fleming”) – 약 1610년 이탈리아 크레모나(Cremona, Italy)에서 아마티 형제(Brothers Amati)가 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 2023.331)

베이스 비올라 다 감바 (Bass Viola da gamba) – 약 1580년 영국 런던(London, England)에서 존 로즈(John Rose)가 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 1989.44)

🎺 목관악기

플루트 (Flute) – 약 1720~40년경 프랑스 파리(Paris, France)에서 가리옹(Garion)이 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 2005.365)

C장조 오보에 (Oboe in C) – 약 1735년경 독일 뉘른베르크(Nürnberg, Germany)에서 야코프 덴너(Jacob Denner)가 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 89.4.1566)

바순 (Bassoon) – 약 1750년경 독일 라이프치히(Leipzig, Germany)에서 볼프강 토마에(Wolfgang Thomae)가 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 2003.345)

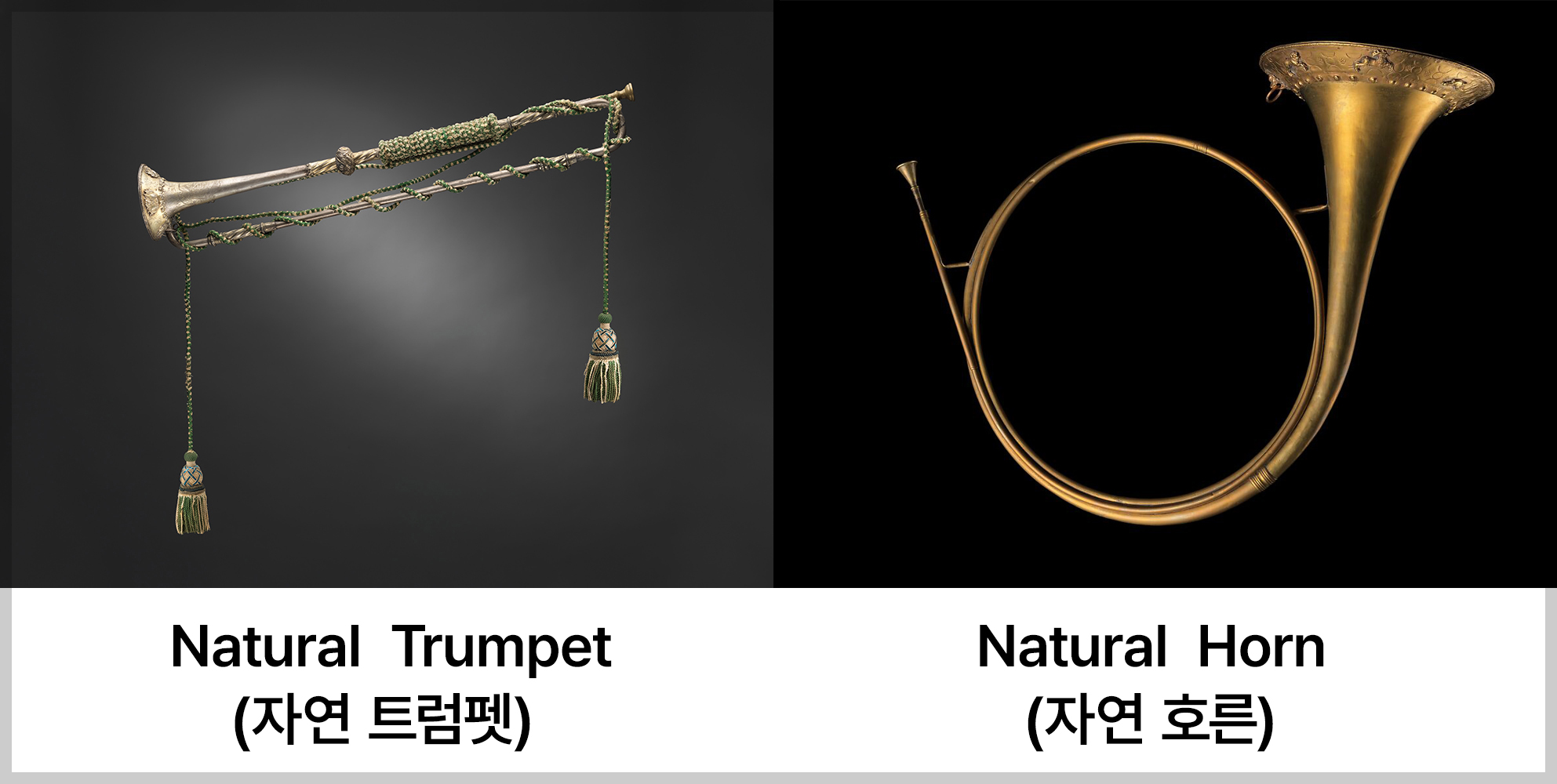

🎺 금관악기

자연트럼펫 (Natural Trumpet) – 약 1680년경 독일 뉘른베르크(Nürnberg, Germany)에서 요한 빌헬름 하스(Johann Wilhelm Haas)가 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 54.32.1)

자연호른 (Natural Horn) – 약 1710~20년경 독일 프랑크푸르트(Frankfurt, Germany)에서 야콥 슈미트(Jacob Schmidt)가 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 14.25.1623)

🎹 건반악기

하프시코드 (Harpsichord) – 17세기 후반 이탈리아 피렌체(Florence, Italy)에서 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 45.41a–c)

실베르만 오르간 (Silbermann Organ) – 독일 뢰타의 게오르겐 교회(Georgenkirche, Rötha, Germany)에 설치된 오르간으로, 1721년 고트프리트 실베르만(Gottfried Silbermann)이 제작. 2015년 12월 29일에 Soralein이 촬영. Wikimedia Commons 제공 (CC BY-SA 4.0)

체임버 오르간 (Chamber Organ) – 약 1750년경 독일에서 프란츠 카스파 호퍼(Franz Caspar Hofer)가 장식을 그린 작품으로 제작. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 89.4.3516)

트로스트 오르간 (Trost-Orgel) – 1730년경 독일 발터스하우젠(Waltershausen, Germany) 시교회(Stadtkirche)에 트로스트(Trost) 가문이 설치. 『J. S. Bach – Toccata and Fugue in D minor, BWV 565』 영상 캡처 (Hans-André Stamm 연주, YouTube JustASuicidalGirl 채널 제공)

🥁 타악기

팀파니(Kettledrum) – 18세기 후반 독일 바이에른(Bavaria, Germany)에서 제작된 청동·철·가죽 복합 재질의 케틀드럼으로, 바로크 후기와 고전주의 초기에 사용된 형태를 보여줍니다. 더 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 소장 (Object No. 1991.137.2a, b)

(1) 현악기의 황금기 – 바이올린 계열과 류트

르네상스 시대에 사용되던 비엘(Vielle)은 오늘날 현악기의 뿌리가 된 악기입니다.

이 악기에서 팔 위에 올려 켜는 형태와 다리 사이에 세워 연주하는 형태, 두 가지 방향으로 발전이 이어졌습니다.

◈ 비올라 다 브라치오(Viola da braccio) — 팔 위에 올려 연주하며, 현 사이의 간격을 5도로 맞춘 것이 특징입니다. 높은 음역과 뚜렷한 선율 표현이 가능했으며, 이후 바이올린·비올라·첼로가 이 계열에서 만들어졌습니다.

바로크 시대에 들어서면서 바이올린 계열(Violin Family)은 음악의 중심에 서게 되었습니다.

바이올린은 밝고 선명한 음색으로 선율을 이끌었고,

비올라는 온화한 중음으로 곡의 균형을 잡았으며,

첼로는 깊은 저음으로 음악의 전체를 단단히 받쳤습니다.

첼로는 다리 사이에 두고 연주하기 때문에 비올라 다 감바 계열로 오해되기 쉽지만, 실제로는 바이올린 계열에 속하는 악기입니다. 줄과 줄 사이의 음 간격을 바이올린 계열과 동일하게 5도로 맞추어 조율했고, 음색 역시 감바 계열보다 훨씬 더 선명하고 뚜렷했기 때문입니다.

이 시기의 첼로는 오늘날보다 줄이 하나 더 많은 5현 바로크 첼로(Baroque Cello)로, 넓은 음역과 섬세한 표현력을 지니고 있어, 바로크 시대의 합주와 독주에서 모두 중요한 역할을 담당했습니다.

바이올린 계열의 악기들은 이탈리아 크레모나(Cremona)에서 스트라디바리(Stradivari), 과르네리(Guarneri), 아마티(Amati) 가문이 주로 제작했습니다. 그들이 제작한 악기들은 단순한 연주 도구를 넘어, 바로크 음악의 정교함과 화려함을 완성한 예술적 상징으로 평가됩니다.

◈ 비올라 다 감바(Viola da gamba) — 다리 사이에 세워 연주하며, 현 사이의 간격이 4도로 조율되어 부드럽고 온화한 음색을 냈습니다. 그러나 바로크 후기로 갈수록 사용이 줄어들며 점차 사라졌고, 이후 더 큰 울림을 지닌 더블베이스(Double Bass)가 그 자리를 이어받았습니다.

📑 이미지 출처: 카라바조(Caravaggio), 『류트 연주자(The Lute Player)』, 1595–96년경. 러시아 상트페테르부르크, 에르미타주 미술관 소장. – Public Domain

한편 르네상스 시대에 사랑받았던 류트(Lute)도 바로크 초기에 여전히 중요한 악기로 사용되었습니다. 섬세하고 따뜻한 음색은 가정과 궁정의 음악회에서 널리 연주되었으며, 바흐는 이 악기를 위해 독립적인 모음곡을 작곡하기도 했습니다. 다만 점차 무대에서는 바이올린과 하프시코드가 중심이 되면서 류트는 서서히 퇴장하게 되었지요.

🎵 J. S. Bach – Lute Suite in E Major BWV 1006a ( 바흐: E장조 류트 모음곡)

(연주: Evangelina Mascardi / 유튜브 Edoardo Lambertenghi 채널 제공)

→ 바로크 시대의 류트 연주를 생생하게 들을 수 있어요. 차분히 감상해 보세요.

(2) 목관악기의 정착 – 오보에와 바순

바로크 시대에 들어서면서 목관악기 역시 중요한 변화를 맞이했습니다.

르네상스 시기에 주로 사용되던 리코더가 점차 무대에서 물러나고, 보다 선명하고 다양한 음색을 낼 수 있는 플루트가 새로운 주인공으로 등장했습니다. 당시의 플루트는 오늘날과 달리 나무로 제작되었으며, 지공이 단순해 음정 조절이 어렵지만, 부드럽고 따뜻한 울림 덕분에 독주와 합주에서 폭넓게 사용되었습니다.

오보에는 바로크 시대에 처음으로 정착한 악기 중 하나로, 밝고 유려한 음색이 특징이었습니다. 이 덕분에 독주와 실내악, 그리고 오케스트라의 선율 악기로 두루 사용되었습니다. 바흐와 헨델은 오보에를 감정 표현의 중심 악기로 자주 활용했으며, 그 섬세한 음색은 종교음악과 협주곡 모두에서 빛을 발했습니다.

바순은 오보에보다 한층 낮은 음역을 담당하며, 통주저음의 기반을 지탱하는 역할을 했습니다. 묵직하고 온화한 소리로 곡의 균형을 잡는 동시에, 때로는 독립적인 선율을 맡아 깊은 표현력을 드러냈습니다. 이 시기의 바순은 현대 악기보다 구조가 단순했지만, 저음의 안정감과 울림으로 바로크 오케스트라의 하부를 든든히 받쳐 주었습니다.

플루트, 오보에, 바순의 조화는 바로크 관현악의 색채를 한층 풍부하게 만들었습니다. 이들은 각각의 음색이 뚜렷하면서도 서로 자연스럽게 어우러져, 바로크 음악이 지닌 섬세한 조화와 대비의 미학을 완성시켰습니다.

(3) 금관악기의 활용 – 트럼펫과 호른

바로크 시대의 금관악기는 아직 밸브가 없던 ‘자연악기’ 시기였습니다.

트럼펫과 호른은 모두 금속의 관 길이에 따라 자연 배음만을 낼 수 있었기 때문에, 음의 수가 제한적이었지만 그 한계 속에서도 장엄하고 화려한 울림을 만들어냈습니다.

트럼펫은 궁정과 교회에서 의식과 축제를 위한 악기로 활약했습니다. 밝고 또렷한 음색은 왕실의 위엄이나 종교적 경건함을 표현하는 데 적합했고, 바로크 시대의 화려한 음악과 잘 어울렸습니다. 특히 바흐와 헨델의 작품에서는 트럼펫은 합창이나 오르간과 함께 어우러져, 곡의 절정을 이끄는 중요한 역할을 맡았습니다.

호른은 본래 사냥 신호에 쓰이던 악기였지만, 점차 궁정 음악에서도 사용되기 시작했습니다. 둥근 관을 여러 번 감은 형태의 자연호른은 부드럽고 깊은 음색을 지녔으며, 목관과 현악 사이의 음색을 연결해 주었습니다.

주자는 입술과 손의 미세한 움직임으로 음정을 조절해야 했지만, 이런 섬세한 연주 방식이 오히려 악기의 따뜻한 울림을 돋보이게 했습니다.

(4) 건반악기의 중심 – 하프시코드(쳄발로)와 오르간

건반악기는 바로크 음악에서 통주저음을 이끌고 곡 전체의 기반을 형성하는 핵심이었습니다.

하프시코드(영어로는 하프시코드 Harpsichord, 독일어로는 쳄발로 Cembalo, 프랑스어로는 클라브생 clavecin이라고 부릅니다.)는 건반을 누르면 현이 뜯겨 소리가 나는 악기로, 독주와 반주 모두에 사용되었습니다. 통주저음을 맡아 화성을 이끌었고, 정교한 장식음과 빠른 패시지로 음악의 생동감을 더했습니다. 바흐의 『이탈리안 협주곡』은 하프시코드의 섬세한 음색과 균형 잡힌 구조미를 가장 잘 보여주는 작품입니다.

🎧 J. S. Bach – Italian Concerto, BWV 971 (바흐 – 이탈리안 협주곡)

(연주: Rafał Blechacz / Youtube Deutsche Grammophon - DG 채널 제공)

세 악장(빠름–느림–빠름)으로 구성되어 있으며, 빠른 악장에서는 명확한 리듬과 긴장감, 느린 악장에서는 투명하고 사색적인 음색이 돋보입니다. 작은 악기 하나로 다양한 색채와 공간감을 표현하는 바로크 양식의 정수를 느낄 수 있습니다.

오르간(Organ)은 수백 개의 파이프에서 울려 나오는 소리로 공간을 가득 채웠습니다. 교회음악의 중심에 있던 이 악기는 장엄한 울림과 깊은 화성으로 신앙적 분위기를 이끌었습니다. 작곡가들은 오르간을 통해 대위법과 조성의 변화를 탐구하며, 음악의 구조를 한층 풍부하게 만들었습니다. 바흐의 『토카타와 푸가 D단조』는 이러한 바로크 오르간의 장대한 음향을 대표하는 작품입니다.

🎧 J. S. Bach – Toccata and Fugue in D minor, BWV 565 (바흐 – 토카타와 푸가 D단조)

(연주: Hans-André Stamm / 장소: 독일 발터스하우젠 시교회 트로스트 오르간 / YouTube JustASuicidalGirl 채널 제공)

트로스트 오르간은 1730년경 제작된 파이프 오르간(Pipe Organ)으로, 제작자 트로스트(Trost) 가문의 이름을 따서 부릅니다. 이 악기는 바흐가 활동하던 독일 튀링겐(Thuringia) 지역의 전통을 그대로 담고 있으며, 그의 음악이 지닌 신앙적 장엄함과 음향적 깊이를 이해하기 위한 귀중한 자료이기도 합니다.

오늘날에도 원래의 조율 방식을 최대한 재현하여 연주되며, 음 하나하나의 미세한 색채 차이와 부드러운 공명감 덕분에 18세기 오르간 특유의 따뜻한 울림을 느낄 수 있습니다.

📸 연주 장면 미리 보기

이 사진은 바로 위 곡의 실제 연주 장면입니다. 연주자는 두 손으로 여러 단의 건반을 오가며, 발로는 아래쪽의 페달 건반을 눌러 저음을 연주합니다.

건반과 파이프가 하나의 유기체처럼 호흡하며, 바로크 시대 교회의 공간을 채웠던 소리를 오늘날 그대로 되살립니다.

체임버 오르간(Chamber Organ)은 대형 파이프 오르간보다 작은 규모로, 가정이나 소규모 예배당에서도 사용되었습니다. 파이프의 수는 적었지만 소리가 맑고 온화해, 독주와 노래 반주에 자주 쓰였습니다. 바로크 시대 사람들은 웅장한 오르간의 울림뿐 아니라, 방 안을 가득 채우는 이 조용한 악기의 부드러운 음색도 사랑했습니다.

(5) 타악기의 등장 – 팀파니의 울림

르네상스 시대까지의 타악기는 주로 군악이나 의식용으로 사용되었습니다. 당시의 케틀드럼(Kettledrum, 또는 나카르 Naker)은 말을 탄 병사가 신호를 보내거나 행진의 박자를 맞추는 데 쓰였으며, 음악적 표현보다는 기능적인 목적이 강했습니다.

바로크 시대에 들어서면서 이 악기는 음높이를 조절할 수 있는 조율 장치가 더해지고, 두 대 이상이 한 조로 연주되기 시작했습니다. 이 시기부터 케틀드럼은 ‘팀파니(Timpani)’라 불리며, 오케스트라의 정식 구성 악기로 자리 잡게 됩니다. 트럼펫과 함께 화려한 의식 음악이나 궁정 행사를 위한 곡에 자주 등장했고, 깊고 단단한 울림으로 음악의 긴장감과 장엄함을 더했습니다.

팀파니의 몸체는 구리로 만들어졌고, 위에는 동물 가죽이 씌워졌습니다. 연주자는 손잡이를 돌려 가죽의 장력을 조절하며 음높이를 바꾸었지만, 오늘날처럼 즉각적인 전환은 어려웠습니다. 그럼에도 제한된 구조 속에서 리듬과 음색의 미묘한 변화를 세밀히 다루어, 바로크 음악의 장중한 리듬을 완성했습니다.

특히 바흐의 종교음악과 헨델의 오라토리오에서 들을 수 있는 트럼펫과 팀파니의 조합은, 하늘을 향한 찬미와 왕의 행진을 상징하는 바로크 음악의 장엄한 에너지를 가장 잘 보여줍니다.

🎵 Handel – Music for the Royal Fireworks, HWV 351 (헨델 – 왕궁의 불꽃놀이)

(지휘: Hervé Niquet / 연주: Le Concert Spirituel / Recorded live at Royal Albert Hall, BBC Proms 2012 / YouTube Mandetriens 채널 제공)

→ 1749년 영국 왕의 불꽃놀이 축하 행사를 위해 작곡된 작품으로, 화려한 바로크 금관과 팀파니의 웅장한 사운드가 인상적입니다.

이 연주에서는 트럼펫, 호른, 오보에, 바순 등 모든 악기가 자연악기(natural instruments)로 사용되어, 바로크 시대 특유의 명료하고 생생한 음향을 그대로 들을 수 있습니다.

4. 주요 작곡가와 작품

👤 클라우디오 몬테베르디 (Claudio Monteverdi, 1567~1643)

“오페라 시대를 연 바로크 음악의 선구자”

국적: 이탈리아

활동: 만투아 궁정 음악가, 베네치아 산 마르코 성당 악장

주요 장르: 마드리갈, 오페라, 종교음악

업적: 몬테베르디는 르네상스 후기의 마드리갈 전통 위에서 새로운 화성과 표현을 도입하며, 음악이 단순한 장식이 아니라 이야기와 감정을 전달하는 중심 언어가 되도록 이끈 작곡가입니다. 특히 성악과 기악의 역할을 분리하고 대비시키는 방식으로, 인물의 감정과 장면의 긴장을 음악적으로 표현하는 기법을 발전시켰습니다. 그의 작품 『오르페오』는 완성도 높은 최초의 오페라로 평가되며, 이후 오페라 장르가 자리 잡는 출발점이 되었습니다.

이후 베네치아에서 그는 대규모 합창과 관현악을 결합하여 성당과 극장을 아우르는 바로크 무대음악의 기본 구조를 정립했습니다. 이러한 시도는 이탈리아뿐 아니라 유럽 여러 도시로 퍼져 나가 후대 작곡가들이 오페라와 종교음악을 쓸 때 중요한 기준이 되었습니다.

🎵 Monteverdi – 『L’Orfeo』 (몬테베르디 – 오르페오, 1607)

(연주: Jordi Savall 지휘, La Capella Reial de Catalunya & Le Concert des Nations /

Orfeo: Furio Zanasi, La Musica: Montserrat Figueras, Euridice: Arianna Savall 외 전체 출연 /

공연: 2002년 바르셀로나 리세우 극장 실황 / YouTube Charles Souza 채널 제공)

오페라의 출발점으로 여겨지는 『오르페오』는 음악이 이야기와 감정을 어떻게 이끌어낼 수 있는지를 보여줍니다. 몬테베르디는 레치타티보·아리아·합창을 자연스럽게 이어, 초기 바로크 음악의 새로운 표현 방식을 드러냅니다.

👤 하인리히 슈츠 (Heinrich Schütz, 1585~1672)

“독일 바로크 음악의 기틀을 세운 개척자”

국적: 독일

활동: 드레스덴 궁정악장, 여러 도시 교회음악 작곡

주요 장르: 종교음악, 합창곡, 다성 모테트

업적: 슈츠는 독일 교회음악의 아버지로 불리는 작곡가입니다. 베네치아에서 조반니 가브리엘리에게 수학하며 이탈리아의 화성 감각과 다성음악의 기법을 배웠고, 이를 독일어 성서와 예배 음악에 적용하여 후기 독일 교회음악의 탄탄한 기반을 세웠습니다. 그의 작품은 성서의 의미를 음악으로 생생하게 전달하는 데 중점을 두었으며, 신앙의 감정과 영적 깊이를 음악적으로 표현했습니다.

슈츠의 음악은 바흐 이전 독일 음악의 정점을 이루었다고 평가되며, 이후 세대의 모든 독일 작곡가에게 큰 영향을 주었습니다. 그의 대표적인 수난곡과 성서 모테트는 루터교 예배의 전통을 완성하는 데 중요한 역할을 했으며, 독일 음악에서 언어와 감정의 조화가 어떻게 완성될 수 있는지를 보여 주었습니다.

🎵 Schütz – 『Musikalische Exequien, SWV 279–281』 (슈츠 – 음악적 장례식)

(연주: Vokalwerk Hannover / 오르간: Yo Hirano / 지휘: Martin Kohlmann / YouTube One Point Media GmbH 채널 제공)

루터교 장례예배를 위해 작곡된 곡으로, 합창과 독창이 교차하며 깊은 경건함을 전합니다. 이 영상에서는 작은 규모의 합창단과 함께 *포지티브 오르간이 사용되어, 당대의 음향을 충실히 재현합니다.

👤 디트리히 북스테후데 (Dieterich Buxtehude, 1637?–1707)

“바흐를 감동시킨 북독일 오르간 음악의 거장”

국적: 독일(덴마크 출생 추정)

활동: 뤼베크 마리엔 교회 오르가니스트

주요 장르: 오르간 음악, 종교 칸타타

업적: 북스테후데는 북독일 오르간 전통을 완성한 작곡가로, 오르간 프렐류드와 푸가 형식을 발전시켰습니다. 그의 연주는 유럽 전역의 음악가들에게 깊은 감동을 주었고, 젊은 바흐가 직접 400km를 걸어서 찾아갈 정도로 큰 영향력을 지녔습니다.

그의 작품은 독일 교회음악 발전의 중요한 전환점이 되었으며, 바흐의 오르간 작품과 코랄 양식에 분명한 흔적을 남겼습니다. 북스테후데는 대규모 종교 음악의 형식과 구조를 정립하여 이후 작곡가들에게 중요한 방향을 제시했습니다.

🎵 Buxtehude – 『Prelude and Fugue in G minor, BuxWV 149』 (북스테후데 – 『g단조 프렐류드와 푸가』)

(오르간: 뮐러오르간(할렘, 네덜란드)-하우프트베르크(Voxus Virtual Organ) / 연주: 안애경 / YouTube BaroGueOrgan 바로그오르간 채널 제공)

북독일 오르간 전통의 중심에 있는 작품으로, 자유로운 프렐류드와 대위적 푸가의 대비가 장대한 울림을 만듭니다. 즉흥적 전개와 구조적 긴장감이 공존하며, 젊은 바흐가 400km를 걸어가 그의 연주를 들었던 이유가 드러나는 작품으로 평가됩니다.

(연주 영상에서는 오르간을 어떻게 연주하는지 자세한 모습을 보실 수 있습니다.)

👤 아르칸젤로 코렐리 (Arcangelo Corelli, 1653–1713)

“협주곡 형식을 정립하고 바이올린의 시대를 연 작곡가”

📑 이미지 출처: 휴 하워드가 그린 코렐리의 모습 (1697). Wikimedia Commons 제공

국적: 이탈리아

활동: 로마 중심으로 궁정‧교회 음악 활동

주요 장르: 합주 협주곡, 소나타

업적: 코렐리는 합주 협주곡(Concerto grosso) 형식을 정리하여 후대 작곡가들이 따라갈 수 있는 표준을 만들었습니다. 그의 음악은 선율이 부드럽고 조화로운 균형을 이루었으며, 바이올린을 중심 악기로 자리 잡게 하는 데 중요한 역할을 했습니다. 로마 음악계를 이끌며 많은 제자와 연주자들에게 영향력을 끼쳤습니다.

코렐리의 작품은 비발디, 헨델, 바흐에게 큰 영감을 주었고, 바로크 음악 발전의 중심에 놓여 있습니다. 특히 트리오 소나타와 협주곡 형식의 정돈은 이후의 모든 협주곡 발전의 출발점이 되었고, 유럽 전역에서 그의 작품이 연주되며 새로운 음악 시대가 열렸습니다.

🎵 Corelli – 『Concerto Grosso in D major, Op.6 No.4』 (코렐리 – 『합주 협주곡 라장조, 작품 6-4』)

(연주: Voices of Music / 지휘: David Tayler, Hanneke van Proosdij / YouTube Voices of Music 채널 제공)

합주 협주곡(Concerto grosso) 형식의 표준을 세운 작품으로, 독주 그룹과 합주의 대비가 선명하게 드러납니다. 부드럽고 균형 잡힌 선율 흐름은 비발디·헨델·바흐 협주곡 발전의 기초가 되었으며, 바로크 기악음악의 조화와 우아함을 보여줍니다.

👤 헨리 퍼셀 (Henry Purcell, 1659–1695)

“영국 오페라와 극음악의 길을 연 작곡가”

📑 이미지 출처: 존 클러스터만이 그린 헨리 퍼셀의 모습 (1695년). Wikimedia Commons 제공

국적: 영국

활동: 왕실 예배당과 극장 음악 담당

주요 장르: 오페라, 극음악, 종교음악

업적: 퍼셀은 『Dido and Aeneas』를 통해 영국 최초의 본격 오페라를 완성한 작곡가입니다. 그는 말의 리듬과 감정을 음악으로 자연스럽게 담아내는 표현을 발전시켰고, 극장의 음악 문화를 이끌며 영국 음악에 새로운 시대를 열었습니다.

짧은 생애에도 불구하고 퍼셀은 영국 음악의 독자적 전통을 확립했고, 후대 작곡가들에게 깊은 영향을 남겼습니다. 그의 작품은 오늘날까지 영국 성악‧극음악의 기반으로 남아 있으며, 영국인들이 가장 사랑하는 작곡가 중 한 명으로 기억됩니다.

🎵 Purcell – 『Dido and Aeneas: When I am laid in earth』 (퍼셀 – 『디도와 에네아스: “내가 땅에 누울 때”』)

(소프라노: Anna Dennis / 연주: Voices of Music / 지휘: Hanneke van Proosdij, David Tayler / YouTube Voices of Music 채널 제공)

영국 바로크 비극음악의 정점으로, 지속되는 하강베이스(라멘토 베이스) 위에 단순하고 절절한 선율이 이어집니다. 극적 감정의 전달이 뛰어나며 언어의 리듬과 정서를 음악으로 그대로 옮긴 퍼셀의 능력이 돋보입니다.

👤 안토니오 비발디 (Antonio Vivaldi, 1678~1741)

“화려한 협주곡의 대가, 바로크 기악의 중심”

국적: 이탈리아

활동: 베네치아 피에타 고아원 음악감독, 오페라 작곡가

주요 장르: 협주곡, 오페라, 종교음악

업적: 비발디는 협주곡 양식을 정착시켜 바로크 기악음악의 중심을 구축한 작곡가입니다. 500곡이 넘는 협주곡을 남겼으며, 『조화의 영감』 (Op.3, 1711)은 유럽 전역에서 큰 반향을 일으켰고, 리토르넬로 형식을 명확히 하여 독주와 합주의 대비 구조를 정립했습니다. 이 작품은 유럽 전역에서 널리 연주되었으며, 바흐가 여러 곡을 편곡하여 연구할 만큼 영향력이 컸습니다.

또한 『사계』 (1725, Le Quattro Stagioni)는 자연의 변화를 음악으로 생생하게 표현한 대표적 프로그램 음악으로, 비발디의 이름을 세계적으로 알린 작품입니다. 풍부한 감정 표현과 강렬한 명암 대비는 바로크 음악의 정신을 잘 보여주며, 오늘날까지 가장 널리 사랑받는 협주곡으로 자리 잡았습니다.

🎵 Vivaldi – 『Concerto in A minor, Op.3 No.6, RV 356』 (비발디 – 조화의 영감 작품 3, 6번 협주곡)

(연주: Voices of Music / YouTube Voices of Music 채널 제공)

샌프란시스코를 기반으로 한 고음악 전문 앙상블 Voices of Music이 시대악기와 *통주저음 편성을 그대로 재현해 연주한 영상입니다. 쳄발로와 첼로가 저음을 지탱하며, 독주와 합주가 리토르넬로 형식으로 주고받는 바로크 협주곡의 전형을 생생히 느낄 수 있습니다. 바흐가 건반 편곡을 남겼을 만큼 영향력이 컸던 곡. 간결한 구조 속에서 바로크 협주곡의 본질을 가장 선명하게 보여줍니다.

👤 게오르크 프리드리히 헨델 (George Frideric Handel, 1685~1759)

“영국에서 꽃핀 오라토리오와 오페라의 거장”

국적: 독일 출생, 영국 귀화

활동: 함부르크·이탈리아에서 활동 후 런던 정착

주요 장르: 오페라, 오라토리오, 기악곡

업적: 헨델은 이탈리아 오페라와 독일·영국 전통을 결합하여, 합창과 관현악이 중심이 되는 오라토리오를 독립된 장르로 확립한 작곡가입니다. 『메시아』를 비롯한 오라토리오에서 극적인 이야기와 신앙적 내용을 결합하며, 극장 무대가 아니라 연주회 형식으로도 깊은 감동을 줄 수 있다는 것을 보여 주었습니다.

그는 왕실 행사, 도시의 축제, 자선 연주회 등 다양한 자리에서 작품을 발표했습니다. 이를 통해 궁정과 시민이 함께 즐길 수 있는 공공 음악 문화를 여는 데 중요한 역할을 했고, 헨델의 음악은 이후 영국 음악의 정체성을 형성하는 데 큰 영향을 주었습니다.

🎵 Handel – 『Messiah, HWV 56 “Hallelujah Chorus”』 (헨델 – 메시아 중 “할렐루야”)

(지휘: Brett Weymark / 합창: Sydney Philharmonia Choirs and Christmas Choir / 연주: Sydney Philharmonia Orchestra / YouTube ABC Classic 채널 제공)

강렬한 합창과 오케스트라가 반복되는 “할렐루야” 선율로 고양되는 장면. 헨델 오라토리오의 정수를 보여주며, 종교적 울림을 넘어 사회적 축제의 노래로 자리 잡았습니다.

헨델의 『메시아』 “할렐루야”는 특별히 *청중이 자리에서 일어나 감상하는 전통으로도 유명합니다. 이 관습은 초연 당시 영국의 국왕 조지 2세가 곡의 장엄한 울림에 감격해 기립한 데서 비롯되었다고 전해지며, 이후 오늘날까지 이어져 내려오고 있습니다.

👤 요한 제바스티안 바흐 (Johann Sebastian Bach, 1685~1750)

“대위법과 푸가의 정점, 바로크 음악의 집대성자”

국적: 독일

활동: 바이마르 궁정 오르가니스트, 쾨텐 궁정 악장, 라이프치히 성 토마스 교회 칸토르

주요 장르: 칸타타, 수난곡, 오르간곡, 협주곡, 모음곡, 푸가

업적: 바흐는 대위법적 작곡 기법을 최고의 경지로 끌어올렸으며, 여러 지역의 음악 양식을 통합하여 바로크 음악의 정점을 이룬 작곡가입니다. 『브란덴부르크 협주곡』, 『마태수난곡』, 『B단조 미사』 등은 성악과 기악 음악 모든 분야에서 완성도 높은 걸작으로 평가받습니다.

특히 루터교 코랄을 중심에 두어 예배 공동체가 함께 부르는 선율을 기반으로 대규모 칸타타 구조를 세웠습니다. 코랄 선율은 작품의 정서와 신앙적 메시지를 지탱하는 기둥 역할을 했고, 음악이 신앙의 언어가 될 수 있음을 보여준 핵심 요소가 되었습니다.

또한 『평균율 클라비어곡집』(The Well-Tempered Clavier)을 통해 장·단조 24개 조성 체계의 실용성과 가능성을 증명하여 이후 서양 음악의 작곡·연주 교육 방식에 큰 변화를 가져왔습니다. 이 작품은 현대 조성 음악의 기반을 세웠으며, 모차르트·베토벤·쇼팽을 비롯한 모든 작곡가들에게 필수적인 교본으로 남았습니다. 생전에는 크게 주목받지 못했지만 오늘날 “음악의 아버지”로 불리며 서양 음악의 기준으로 자리합니다.

🎵 J. S. Bach – 『Matthäus-Passion, BWV 244 “Erbarme dich, mein Gott”』 (바흐 – 마태 수난곡 중 “주여, 불쌍히 여기소서”)

(메조소프라노: Eva Zaïcik / 지휘: Alain Altinoglu / 연주: La Monnaie Symphony Orchestra / YouTube Queen Elisabeth Competition 채널 제공)

메조소프라노의 탄식과 바이올린 *오블리가토(노래를 돋보이게 하는 바이올린의 독립적이면서 필수적인 부선율)가 교차하며 깊은 회한을 노래하는 장면. 개인적 신앙과 보편적 인간 감정이 만나는, 바흐 종교음악의 가장 내밀한 순간입니다.

🎵 J. S. Bach – 『The Well-Tempered Clavier, Book I: Prelude No.1 in C major, BWV 846』 (바흐 – 『평균율 클라비어 1권: 프렐류드 1번 다장조』)

(하프시코드: Siebe Henstra / YouTube Netherlands Bach Society 채널 제공)

단순한 아르페지오가 반복되면서 조용한 명상 같은 흐름을 만들어 내는 작품입니다. 화성이 조금씩 변화하며 긴장과 해소가 이어지고, 바로크 화성 언어의 아름다움과 구조적 논리가 자연스럽게 드러납니다. 평균율 조율 체계를 기반으로 모든 조성을 탐구하기 위한 출발점이 된 곡으로, 바흐의 깊이 있는 음악 세계로 들어가는 문이라고 불립니다.

맺음말

바로크 시대는 장조와 단조라는 조성 체계를 확립하고, 통주저음을 기반으로 한 새로운 음악 어법을 열었습니다. 오페라와 오라토리오, 협주곡과 소나타 같은 장르가 태어나며, 음악은 교회와 궁정을 넘어 도시의 무대와 대중의 삶 속으로 퍼져 나갔습니다.

현악기와 관악기의 발전, 건반악기의 중심적 역할은 오케스트라의 기초를 마련했습니다. 또한 몬테베르디, 슈츠, 비발디, 헨델, 바흐 같은 거장들은 성악과 기악, 종교와 세속의 모든 영역에서 새로운 가능성을 펼쳐 보였습니다.

바로크의 화려함과 극적 대비, 일관된 정서를 유지하는 아펙트의 논리는 이후 고전주의로 이어지는 음악의 토대를 이루었습니다. “비뚤어진 진주”라 불렸던 양식은, 결국 서양 음악사의 정수를 빛내는 찬란한 진주로 남게 되었습니다.

🔗 함께 보면 좋은 글

서양 음악사 ① 고대 그리스·로마 (기원전 6세기~기원후 4세기) | 수와 조화, 철학과 삶 속에 깃든 음악

서양 음악사 ① 고대 그리스·로마 (기원전 6세기~기원후 4세기) | 수와 조화, 철학과 삶 속에 깃든

서양 음악사의 첫 장은 고대 그리스와 로마에서 시작됩니다. 이 시기에는 오늘날 우리가 아는 음악 작품이 거의 남아 있지 않지만, 음악을 둘러싼 철학적 사유와 악기 문화, 그리고 몇몇 귀중한

sorinamu.kr

서양 음악사 ② 중세 시대 (500~1400년) | 성가에서 다성으로, 음악의 기초가 세워진 시기

서양 음악사 ② 중세 시대 (500~1400년) | 성가에서 다성으로, 음악의 기초가 세워진 시기

서양 음악사의 첫 장을 열어주는 중세는 단순한 성가에서 출발하여, 기보법으로 소리를 기록하고, 다성음악으로 확장하면서 이후 모든 음악의 토대를 마련한 시기였습니다. 기독교 신앙의 중심

sorinamu.kr

서양 음악사 ③ 르네상스 시대 (1400~1600년) | 인간의 감정을 노래하다

서양 음악사 ③ 르네상스 시대 (1400~1600년) | 인간의 감정을 노래하다

르네상스는 "다시 태어남"을 뜻하는 말로, 15세기에서 16세기까지 유럽 전역을 물들인 문화적 흐름이었습니다. 중세의 종교 중심 사고에서 벗어나 인간의 감정과 지성이 새롭게 조명되던 시기였

sorinamu.kr

'음악, 시대를 걷다' 카테고리의 다른 글

| 서양 음악사 ⑥ 전기 낭만주의 시대 (1820~1850년대) | 감정과 개성이 확장된 음악의 시대 (1) | 2025.11.03 |

|---|---|

| 서양 음악사 ⑤ 고전주의 시대 (1750~1820년) | 균형과 형식의 미학 (6) | 2025.11.03 |

| 서양 음악사 ③ 르네상스 시대 (1400~1600년) | 인간의 감정을 노래하다 (4) | 2025.10.31 |

| 서양 음악사 ② 중세 시대 (500~1400년) | 성가에서 다성으로, 음악의 기초가 세워진 시기 (18) | 2025.08.22 |

| 서양 음악사 ① 고대 그리스·로마 (기원전 6세기~기원후 4세기) | 수와 조화, 철학과 삶 속에 깃든 음악 (11) | 2025.08.21 |

댓글